CUNNINGステップ

CUNNINGステップ 4.4CUNNINGステップのおわりに

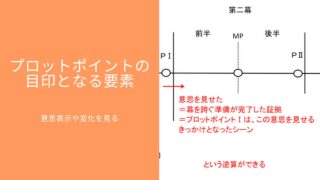

頭の隅に置いておいてほしいこと ここまでかなり具体的に「物語の○○%の場所に○○を書く」という話をしてきたけれど、そのパーセンテージは、脚本におけるパーセンテージであって、完成した映画の尺と必ずしもイコールにならないことを、留意しておいてほ...

CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ  CUNNINGステップ

CUNNINGステップ